在核桃仁从田间到工厂的旅程中,它们可能“意外携带”多种杂质,这些“不速之客”不仅影响口感和品质,还可能暗藏安全风险。以下从科学视角,结合行业痛点,为您揭秘核桃仁中可能潜伏的各类杂质。

一、物理性杂质:肉眼可见的异物

1. 分心木

身份:核桃壳内的木质隔膜,颜色与果仁相近,堪称“伪装大师”。

危害:混入后导致口感粗糙,吸附黄曲霉毒素的能力极强,是微生物的“温床”。

冷知识:中国传统医学用它来泡茶安神,但在食品加工中却是“头号公敌”。

2. 壳屑与碎壳

来源:破壳时产生的尖锐碎片。

风险:消费者误食可能划伤口腔,甚至引发投诉(“吃核桃仁被壳扎到”)。

3. 泥沙与植物残渣

出身:采收时粘附的外壳污垢,或混入的树叶、树枝碎屑。

影响:直接拉低产品“颜值”,若未彻底清洗,可能带入重金属(如铅、镉)。

4. 其它异物

成员:石头、金属碎片(来自设备磨损)、塑料(包装材料残留)等。

杀伤力:轻则硌牙,重则引发食品安全事故。

二、生物性杂质

1. 虫卵与虫体

潜伏方式:核桃生长期被蛀虫侵入,加工时虫体破碎残留。

检测难点:虫卵仅0.5-1mm大小,传统分选易漏网。

2. 花粉与过敏原

隐藏威胁:核桃仁表面可能附着其他植物的花粉,引发过敏人群风险。

三、化学性杂质

1. 农药残留

来源:种植阶段使用的杀虫剂(如毒死蜱)、杀菌剂。

国标红线:GB 2763-2021规定毒死蜱残留≤0.01mg/kg。

2. 重金属

土壤“遗产”:砷、铅、镉等通过根系富集在核桃中。

3. 油脂氧化产物

幕后黑手:核桃仁脂肪含量高,储存不当会产生过氧化物(酸败味“元凶”)。

金典食品——杂质清除的“科技与匠心”

1. 产地原料的“17项体检”,涉及品质与微生物、化学等17项严选指标,如同17道“金牌令箭”,从土壤到果实层层设卡

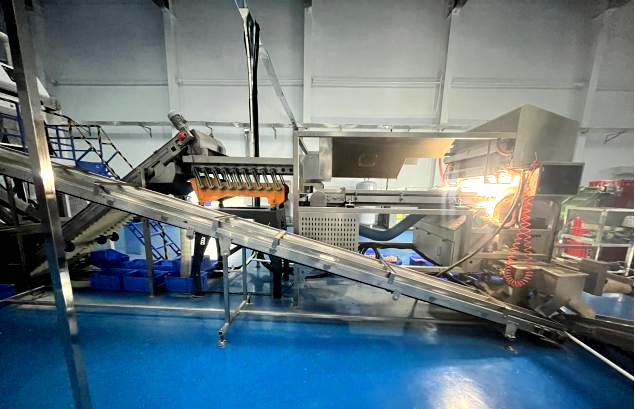

2. 机械与人工两种破壳方式:兼顾效率与品质

3. 分选高科技,实现99.999%的高洁净度

l AI色选机:识别分心木的纹理差异,精度达0.1mm。

l 三道色选:初选+复选的多重保障

l X光探测:连虫蛀的空心核桃仁也无所遁形。

l 金属探测器:生产线末端设关卡,拦截最后1粒金属碎屑。

再看到一颗洁净的核桃仁,不妨想象它经历的这场“杂质清除战”——从分心木的伪装到黄曲霉的潜伏,从泥沙的附着到重金属的渗透....而现代食品工业的使命,就是让这场“战斗”无声而彻底,作为使命的坚守者,金典食品始终积极地打造着从自然到生活的安全通道。